【仙台藩伊達家の能12】伊達政宗主催 徳川家光饗応 素人能

初世喜多七大夫(古七大夫)の閉門と伊達政宗

秀忠没後の寛永11年(1634)9月1日・2日の両日、仙洞御所において観世左近重成と古七大夫の立合能が催された。

この2日目に古七大夫は、再び秘曲《関寺小町》を演じたが、この時は以前に徳川家光御前で舞った時と異なり、「言下ニノベラレヌホド、シタルク ヲソキ」(『近代四座役者目録』幸清五郎の条)演技であったことが問題とされ、古七大夫および共演した囃子方が閉門を命じられる事件となった。これは古七大夫の急速な台頭に対して反発を感じていた人々が策動した結果だとされている。

この閉門を解く斡旋をしたのが伊達政宗であった。翌寛永12年1月28日に政宗が江戸城二之丸において将軍徳川家光を饗応した際の様子が『徳川実紀』に記されている。少々長いが、引用する。

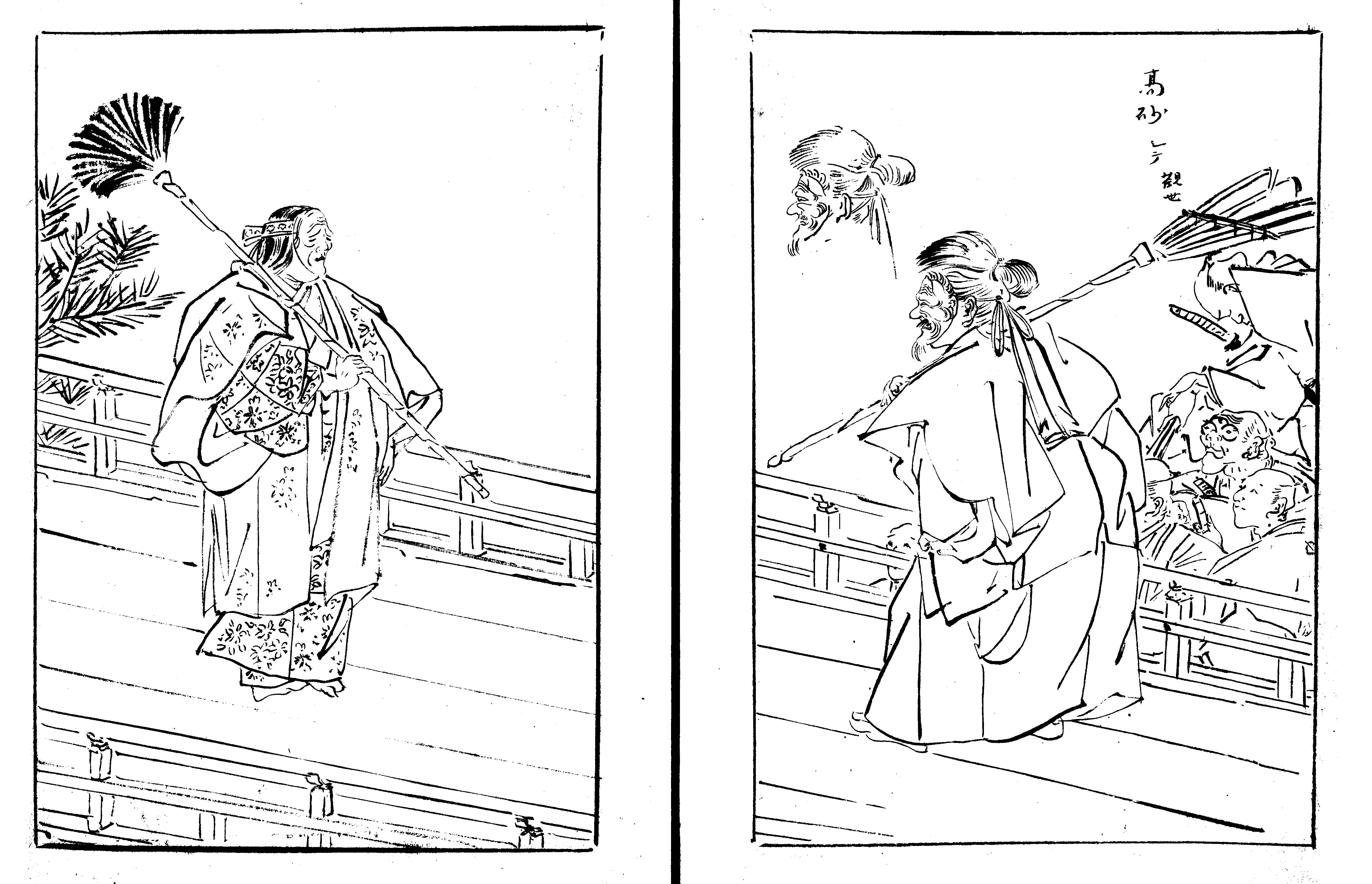

次に猿楽を御覧に備ふ。猿楽は翁内田平左衛門正世、千歳本多太郎左衛門信勝、三番叟木幡勘兵衛景憲。高砂柳生但馬守宗矩。実盛は政宗の家士桜井八右衛門。江口は毛利甲斐守秀元。玉葛は加藤式部少輔明成。道成寺は永井日向守直清。東岸居士は保々兵九郎貞季。大会は佐久間伊予守実勝。善知鳥は大橋重保入道龍慶。鵜飼は岡田淡路守重治つかふまつり。羅城門は観世左近役し、この脇は保々石見守貞広つとむ。狂言はしびり一番立花飛騨守役す。

この半に政宗にも一役と仰事ありければ、政宗舞台に出て実盛の太鼓を打ちけるに、御けしき弥うるはしく御褒美あり。伺公の大小名も各声をあげてほむるを、しばしは鳴もやまざりしとぞ。

猿楽はてゝ後何がな御心をなぐさめんとて、政宗が近侍の小童を呼いだし、躍をなさしめて見せ奉る。一番は鳥籠躍。二番は舟躍。三番は団扇躍。四番は木曽躍。五番は暦躍なり。弥興にいらせたまひ、但馬守宗矩をもて楽屋につかはされ、舞童等に御褒美の仰事を伝へしめ、菓子折并酒茶を賜はり、さらに御所望ありて舟躍をふたゝびまはしめられ、事畢て又舞童二十一人舞台に召いでゝ、酒井讃岐守忠勝時服二づゝ纏頭し、桜井八右衛門には別に唐織一・時服二かづけられ、その他の猿楽等にも時服二づゝかづけらる。

また去冬関寺の能つかふまつりし時のことにより、咎蒙りたる喜多七大夫、森田長蔵、幸小左衛門、葛野九郎兵衛をも、政宗とかく聞えあげて、この日ゆるされ召出さる。[1]『徳川実紀 第二編』経済雑誌社、1904年による。

『徳川実紀』はこの後も記事が続くが省略する。

政宗の秀忠饗応は最初に茶があり、猿楽(能楽)が催された。その際の能・狂言の演者の名が挙げられているが、桜井八右衛門と観世左近重成の2人を除いて、みな大名や旗本であり、素人能であった。観世重成が演じた「羅城門」(《羅生門》)も、シテには謡が一句もなく後半にのみ登場する一方で、渡辺綱役のワキが大きく活躍する能である[2]横道萬里雄・表章校注『日本古典文学大系 謡曲集 下』岩波書店、1963年所収、法政大学能楽研究所蔵「下村識語本」(観世小次郎元頼による章句の写し)による。現行観世流も同様。ので、実質はワキをつとめた保々貞広が主役である。

そして能を演じた大名・旗本たちの多くは、政宗自身も含めて、家光の御伽衆として知られる人物でもあり、《東岸居士》を演じた保々貞季(少なくとも14歳以下の少年だった)を除き、大半が50歳以上の者ばかりであった。また、風流踊の踊り子たちは政宗の小姓たちであったが、『木村宇右衛門覚書』によると、鳴物や「しんぽち」[3]新発意か。風流踊において何らかの役割を果たしたと思われるが、具体的なことは不明。を、能に出演した囃子方や狂言方がつとめていた。

これらは主催者である政宗による趣向だが、能・狂言の後に催された政宗小姓たちの風流踊と合わせて、表章・天野文雄『岩波講座 能・狂言<1>能楽の歴史』(岩波書店、1987年)93頁に以下のように記される、徳川家光の好みに合わせたものであっただろう。

家光の好みを最大限採り入れた饗応の最後に、政宗は《関寺小町》のことで閉門になった古七大夫たちの復帰を願い出て、容れられたのである。

家光饗応能における伊達政宗の太鼓

なおこの日、政宗は家光の所望によって桜井八右衛門が演じた能《実盛》の太鼓をつとめているが、その詳細な様子が『木村宇右衛門覚書』103段に記されている。

跡に三四間御下がり、御太鼓は観世の左吉に御持たせ御出候へば、上様も笑ハせられ、御伴衆の中よりいやいや天下一の太鼓打かなと誉め給ふ。能中入より前ハ左吉御相手に被成、能の内ひたと御咄、中入あいの内長く候へバ、御鏡御懐より取出させ給ふて、御毛抜にて御鬚を抜かせられ候ヘバ、上様御腹を抱へさせ給ふて、日本一ついなる役者かなと笑ハせ給ふ。又御小刀にて御手の爪などとらせられ、やうよう太鼓とりつかせ給ふ。打ち始め給ふと公方様御声として、いやいやと誉めさせられ、みな誉めよと被仰出さるゝによつて、とりとりの誉めやうなり。

太鼓打あけ給ふと等しく、撥をからりと投げさせられ、大夫と脇と掛合の中を御舞台先へすぐに御通り、石段を伝へ御前へそのまゝ御出、上様被成御座候所一間ほどありて杉縁に御直り、御手をつかせられ、伊達の家に伝わる秘曲の太鼓仕候内、御誉めの御諚承候へども御請不申上候と被仰上候へば、上様の御諚にハ、聞き及び申たるより今日の太鼓御肝をつぶさせられ候、よく役者日本一の太鼓打見つけ申と、からからと笑ハせられ候へハ、天下一の御誉め手に誉められ申候て、自づから太鼓の気負い出申候と太守公被仰上候へバ、御座中大笑い被遊候。

政宗は舞台上に、観世左吉重次(太鼓方観世流六世)に太鼓を持たせて現れた。なお、能の太鼓は、左吉の実父である金春又右衛門重家が台を考案する以前は、人に持たせて打っていたとも言われ[4]金春又右衛門考案の台であるため「又右衛門台」と称するという。『能楽大事典』(筑摩書房、2012年)「観世流(4)太鼓方」の項参照。、それを模したのかもしれない。

太鼓を打つ箇所のない《実盛》前半は左吉と話をし、間狂言も長いので毛抜きで鬚を抜いたり、小刀で爪を切ったりしていた。能《実盛》は、後シテ・斎藤別当実盛が登場する場面にだけ太鼓が入る曲で、太鼓が打ち終わった後も能自体は続くが、この時の政宗は太鼓を打ち終わるや否や、撥を投げ捨て、シテとワキが問答(掛合)をしている間を通り過ぎて、家光御前へ進んだ。

お世辞にも真摯な態度とは言えまい。筆者はこの時とは別の、伊達政宗が能の太鼓を打った際の、具体的な様子を伝える記録の存在を知らないが、『政宗公名語集』40段や『政宗記』巻10「成実所振舞申事」には長袴を着して能を観覧したとあり、『木村宇右衛門覚書』53段にも政宗が「有時御咄にハ、公家大名によらす、能を興業人を馳走せんにハ、作法正しく行儀良きこそ、見られたる物なり」と述べており、政宗は普段、襟を正して能に対する人物であったらしい。

しかし、この日の政宗の行動はそれらの例に相反する。家光の言葉にも「今日の太鼓御肝をつぶさせられ候」とあるが、これは驚愕の表現であることから、能楽一般だけでなく政宗の行動としても、普段と異なるものであったのだろう。政宗の異例の行動は、屈折した能楽愛好をした家光を喜ばせるための、この日限りの趣向であったと考えたい。

古七大夫復帰後の喜多流と伊達家

伊達政宗が初世喜多七大夫(古七大夫)の復帰を斡旋したことが、以前より関係の深かった両者のつながりをより強くしたらしい。

『宮城県史』によると、忠宗の小姓であった木村数馬成康は政宗の命で古七大夫の預かり弟子となったとあり、かつての桜井八右衛門を彷彿とさせる経歴を持つ。後には仙台藩の能を代表する役者となった。

また古七大夫の四男・十大夫当能は忠宗の代(寛永19年以前)には仙台藩に抱えられている。十大夫は後に古七大夫の後嗣となって仙台藩の扶持を離れるが、喜多家の家督を継いだ後の承応元年(1652)には仙台の亀岡八幡宮で3月5日から5日間の勧進能を催し、また承応3年の仙台東照宮落慶法楽能に出演するなど、仙台を訪れて演能するほど伊達家と深く関わりを持ち続けた。

政宗は江戸藩邸などでは古七大夫や他の四座の大夫に舞わせたものの、仙台は桜井八右衛門の独り舞台で、仙台藩の能のシテ方は金春流で占められていたが、忠宗の時代には喜多十大夫や木村成康など、喜多流の役者が加わった 。後に喜多流の小野清大夫家は金春流の桜井八右衛門家と並ぶ、仙台藩の乱舞頭として続いていくこととなる。

脚注

| ^1 | 『徳川実紀 第二編』経済雑誌社、1904年による。 |

|---|---|

| ^2 | 横道萬里雄・表章校注『日本古典文学大系 謡曲集 下』岩波書店、1963年所収、法政大学能楽研究所蔵「下村識語本」(観世小次郎元頼による章句の写し)による。現行観世流も同様。 |

| ^3 | 新発意か。風流踊において何らかの役割を果たしたと思われるが、具体的なことは不明。 |

| ^4 | 金春又右衛門考案の台であるため「又右衛門台」と称するという。『能楽大事典』(筑摩書房、2012年)「観世流(4)太鼓方」の項参照。 |